『応募が集まらない』、『内定辞退が多い』、そんな採用課題に直面している企業がいま注目しているのが「採用ブランディング」です。企業の魅力を効果的に伝えることで、採用の質と効率を高める戦略として、多くの企業が導入し始めています。

本記事では、採用ブランディングによって得られる具体的な効果を中心に、成果を出すための実践ポイントや成功企業の共通点をわかりやすく解説します。

採用ブランディングとは?基本概念とその目的

採用ブランディングの定義と他ブランディングとの違い

採用ブランディングとは、企業が採用活動において自社の魅力や価値観を明確に打ち出し、求職者に対して「ここで働きたい」と感じてもらうための戦略的アプローチです。一般的な企業ブランディングや商品ブランディングと異なり、「働く場」としての魅力に焦点を当てた発信をします。

たとえば企業ブランディングが社会や市場全体への認知向上を目的とするのに対し、採用ブランディングは「理想の人材に勤務先として選ばれること」を目指します。したがって、情報の届け方や打ち出す内容は採用ターゲットの志向に特化する必要があります。

採用ブランディングが注目される背景

以下のような社会的背景が、採用ブランディングへの関心を高めています。

- 人材不足の深刻化により、企業間での採用競争が激化している

- 給与や条件だけでなく、「共感」や「価値観の一致」を重視する求職者が増えている

- オンライン採用が主流化し、企業が情報発信力で差をつける必要がある

特にZ世代など若い求職者層は、企業の理念や働き方、社会的意義を重視する傾向が強く、単なる求人情報では響かなくなっています。

企業が取り組む目的とは何か

多くの企業が採用ブランディングに取り組む目的は、単なる「応募数の増加」ではありません。自社にフィットする人材を集め、採用の質を高めることにあります。

採用のミスマッチが発生すると、教育コストの増加や早期離職のリスクが高まります。採用ブランディングを通じて、自社の価値観やカルチャーを明確に伝えることで、求職者側にも「この企業は自分に合っているか」を判断してもらいやすくなります。

Z世代を意識した採用活動への影響

Z世代(1996年以降生まれ)の求職者は、「やりがい」や「成長機会」「社会貢献性」を重視します。採用ブランディングでは、こうした価値観を踏まえたコンテンツや表現が重要です。

たとえば、社員のリアルな声やストーリー性のある動画コンテンツを活用することで、共感を生みやすくなります。またSNSでの情報発信も、企業の透明性を示す手段として効果的です。

Z世代に響く採用ブランディングの具体的な企画・表現方法については、下記の記事で詳しく紹介しています。

Z世代の心をつかむ採用ブランディング戦略とは?成功のポイントを徹底解説

採用ブランディングが企業にもたらす効果

企業ブランドの価値向上につながる理由

採用ブランディングは、単なる採用活動の一環ではなく、企業全体のブランド価値向上にも寄与します。企業の理念や文化をわかりやすく発信することで、求職者だけでなく顧客・取引先・メディアにまでポジティブな印象を与えることができます。

とくに中小企業の場合、「どんな会社なのかがよく分からない」という理由で応募を見送られるケースも少なくありません。採用ブランディングを通じて、自社の強みやビジョンを明示することは、“認知されて選ばれる企業”になる第一歩となります。

採用コストの削減と工数の最適化

採用ブランディングを強化することで、応募者の質が向上し、無駄な選考工数を減らすことが可能になります。また、マッチング精度が上がることで、早期離職や再採用コストの低減にもつながります。

求人広告に頼りすぎず、自社の魅力をオウンドメディアやSNSで継続的に発信することで、広告費の抑制にもつながるため、中長期的には大きなコスト削減効果を期待できます。

内定辞退・ミスマッチの防止

採用ブランディングによって自社の文化や価値観を明示できれば、応募者自身が「自分に合うかどうか」を事前に判断できます。その結果として、内定辞退の減少や定着率の向上が実現されます。

とくに、「思っていた会社と違った」という理由での早期離職は、企業・求職者双方にとって大きな損失です。採用前からミスマッチを防ぐ情報発信は、ブランディング施策の大きな意義の一つです。

採用ブランディング導入前後の比較表

| 比較項目 | 導入前 | 導入後 | 改善内容例 |

| 応募者の質 | 条件不一致・ミスマッチが多い | 自社に共感する人材が集まる | ミスマッチ率の低下 |

| 採用コスト | 広告費・人件費が高騰 | 自社メディア運用でコスト最適化 | 年間広告費の削減 |

| 内定辞退率 | 条件提示後の辞退が多い | 入社前に価値観を共有できている | 辞退率の改善 |

| 社員定着率 | 入社後1年未満の離職が多い | 働く姿が想像できた入社者が多い | 定着率の改善 |

採用ブランディングが重要視される理由

中小企業に多い採用の課題とは?

多くの中小企業では、「応募が来ない」「すぐ辞めてしまう」「人が定着しない」といった採用課題が長年の悩みとなっています。大手企業と比べて知名度が低く、給与や福利厚生で勝負するのが難しい中小企業にとって、企業の“らしさ”を伝えることは唯一無二の武器となります。

求職者にとっては、企業の知名度よりも「働く環境」「人間関係」「成長機会」などが選定理由になることが増えているため、採用ブランディングによってこれらの情報を可視化する意義は非常に大きいといえます。

採用ブランディングが解決する課題一覧

以下のような課題を抱える企業には、採用ブランディングの導入が有効です。

- 自社の魅力を言語化できていない

- 応募があってもミスマッチが多い

- 採用コストが毎年膨らんでいる

- 内定辞退や早期離職が目立つ

- 自社で採用サイトやコンテンツの更新ができない

これらは、単なる採用業務のテクニックでは解決できません。本質的な「企業の伝え方」を変えることが、採用ブランディングの出発点です。

市場・応募者動向の変化に対応する手段

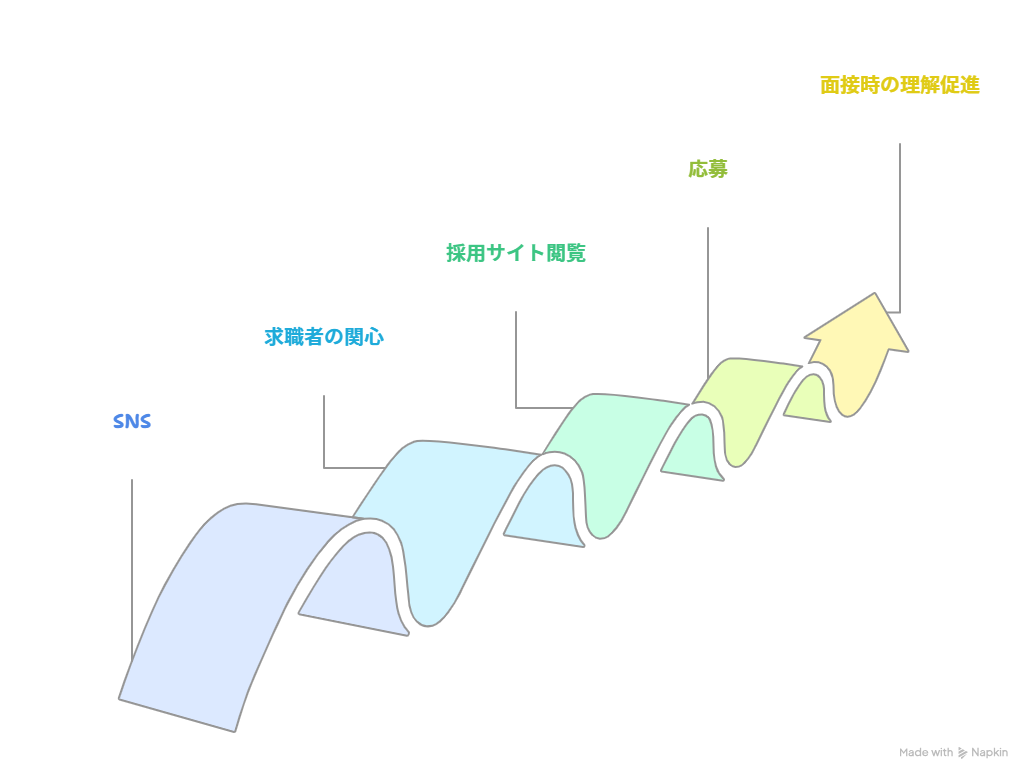

近年の採用市場は、単に「人を集める」だけでなく、「共感を集める」ことが重要になってきています。求職者は企業HPやSNSを事前にチェックし、自分に合った企業かどうかを見極めようとします。

このような状況では、従来の条件提示型採用のみでは不十分です。企業が主体的に自分たちの価値を発信し続けることが、応募者に選ばれるための必須条件になっています。採用ブランディングはその手段として、極めて有効です。

成功事例に学ぶ採用ブランディングの実践

成功企業が実施した代表的な施策

採用ブランディングの成功企業に共通するのは、「自社のらしさ」を丁寧に言語化し、それを一貫して発信している点です。以下は、よく取り入れられている代表的な施策です。

- 企業理念や行動指針をビジュアル化し、採用ページに掲載

- 若手社員やリーダー層のリアルなインタビューを掲載

- 1日の業務スケジュールやキャリアステップを図示

- 会社の雰囲気が伝わる写真や動画を多用

これらは特別な予算や大規模プロジェクトがなくても実行可能であり、特に中小企業にとって現実的な手法として活用されています。

動画・SNSを活用した情報発信法

視覚的なコンテンツは、言葉だけでは伝えにくい企業の空気感や文化を表現するのに効果的です。最近では、スマートフォンや簡易機材を活用した社内インタビュー動画や職場ツアー動画が注目されています。

また、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを通じて、日常の社内風景やイベントの様子を定期的に投稿する企業も増えています。こうした継続的な発信は、「企業の透明性」「リアルさ」を伝えるうえで、重要な信頼構築要素になります。

社員参加型のブランディング手法

採用ブランディングの鍵は「企業内部の声」です。現場社員が採用活動に参加することで、コンテンツの信憑性と説得力が格段に高まります。

具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- 社員が登場するブログやSNS投稿

- 若手社員による説明会プレゼン

- 社員目線で語る「この会社で働く理由」特集

- 社員による企業紹介動画の制作・公開

社員を巻き込むことで、求職者に対して「この会社で働く人たちのリアルな姿」が伝わり、応募意欲の向上に寄与します。

採用サイトはブランディングにどう影響する?

採用ブランディングを成功させるうえで、自社の魅力を一貫して発信できる「採用サイト」の存在は非常に重要です。SNSや求人媒体では伝えきれない企業の文化や働く環境を、写真・動画・テキストを組み合わせて多面的に伝えることができるため、応募者の共感や納得感を高める効果があります。

とくに中小企業にとっては、知名度や待遇で勝負できない分、「人」や「働く雰囲気」で選ばれるための設計が求められます。採用サイトはその中心的な役割を果たします。

また、自社で更新・運用できるサイトを持つことで、採用情報の鮮度を保ち、変化する求職者ニーズにも迅速に対応できます。採用ブランディングの“実行力”を支えるインフラといえるでしょう。

採用サイトの構築メリットや、コーポレートサイトとの違い、どのような点で採用成果に直結するのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。

採用サイトの必要性とは?公式サイトとの違い メリット・デメリットを徹底解説!

採用ブランディングを成功に導くための施策

メッセージの一貫性を保つ設計手法

採用ブランディングで最も重視すべきポイントは、「伝える内容の一貫性」です。求人票、採用サイト、SNS、面接、社員の発言 -それぞれで語るメッセージがバラバラでは、求職者は違和感を抱き、信頼を失ってしまいます。

一貫性を保つには、まず企業の理念・ビジョン・求める人物像を明文化し、社内全体で共有することが重要です。これをもとに、全チャネルにおける発信内容を統一することで、応募前後・入社前後のギャップをなくし、安心感のある採用活動につなげます。

ターゲット人材に届く言語化のコツ

採用ブランディングでは、ただ魅力を並べるだけでは意味がありません。重要なのは、誰に向けて何を伝えるかを明確にすることです。求める人材像に合った言葉や表現を使うことで、共感を得やすくなります。

たとえば、成長志向のある若手をターゲットにするなら、「裁量の大きさ」や「チャレンジできる環境」といったキーワードが響きます。一方で、安定志向のミドル層には「働きやすさ」や「チームの安定性」が訴求ポイントになります。

このように、ターゲットを絞り込んだ上で、自社の価値を翻訳する視点が欠かせません。

成果を見える化するための指標とKPI設定

施策の効果を実感するには、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に検証する仕組みが必要です。以下は代表的な指標です。

- 採用サイト経由の応募数/閲覧数

- エントリーから内定までの歩留まり率

- 内定承諾率、内定辞退率

- 入社後6ヶ月・1年の定着率

- SNSや動画の閲覧数やエンゲージメント率

これらを定期的に振り返ることで、何が有効だったのか、どこに改善余地があるかを把握しやすくなります。

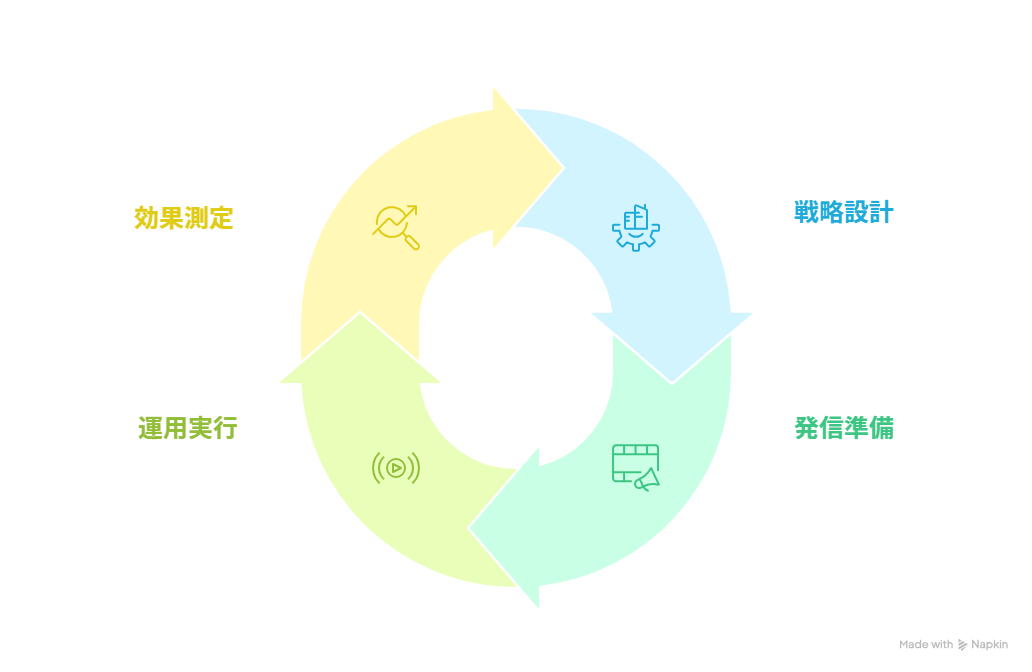

継続的に改善するための運用体制づくり

採用ブランディングは一度やって終わりではなく、継続して運用し、改善を重ねていくことが成果の鍵です。そのためには、属人化しない体制が求められます。

- 採用・広報・現場の連携体制をつくる

- 更新しやすい採用サイトやCMSを導入する

- コンテンツ制作のフローを社内で標準化する

- 定期的な振り返り会やKPIレビューを実施する

小さく始めて改善、拡大をを積み重ねる“スモールスタート&スパイラルアップ”の姿勢が、成功企業の共通点です。

まとめ|採用サイトを活用し、企業ブランドを強化しよう

採用ブランディングは、単なる人材確保の手段ではなく、企業が「どんな価値を社会と共有し、誰と共に働きたいか」を発信する戦略です。本記事では、採用ブランディングによって得られる効果を中心に、導入の意義や成功に導く具体策を解説してきました。

特に中小企業にとっては、待遇や知名度以外の魅力を伝えることで、理想の人材との出会いを実現する大きな武器になります。まずは自社の魅力を見つめ直し、伝える言葉と発信の場を整えることが第一歩です。採用ブランディングは一朝一夕で効果が出るものではありません。継続的な取り組みが企業の未来を変えていく力になります。