求人広告を出しても応募が集まらない。そんな悩みを抱える企業は少なくありません。

今の求職者に届く求人には、媒体の選び方だけでなく「発信の工夫」や「情報の見せ方」が重要です。

本記事では、従来の手法に加え、SNSや動画などユニークなアプローチを取り入れた効果的な求人戦略を、具体例とともにご紹介します。

応募数を増やすには「求人の出し方」だけでなく「見せ方」が重要

求人を出せば人が集まる時代は終わり、どこで出すかだけでなく、どう見せるかが問われる時代になっています。求職者が複数の企業を比較しながら応募を検討する中で、他社と似たような求人情報では、印象に残ることすら難しくなっています。

求人広告だけでは届かない層が増えている理由

特に若年層や転職検討中の人は、求人サイトだけでなくSNSや口コミ、企業ホームページなどの「周辺情報」も含めて就職先を判断しています。

- 求人情報は“きっかけ”に過ぎず、決め手は「リアルな情報」

- 写真や動画、現場の空気感が伝わる発信が重視される

- 応募前に企業のSNSやホームページをチェックする傾向が高い

応募が集まりにくい企業がやりがちな共通の落とし穴

応募数が伸び悩む企業には、以下のような共通点が見られます。

- 求人の内容が抽象的で、「結局どんな仕事か」が伝わっていない

- 自社の強みや職場の魅力を表現しきれていない

- 競合と差別化できておらず、記憶に残らない

そのため、ただ条件を並べるだけでなく、求職者が「自分に合っている」と感じるストーリーや空気感を持たせることが、応募を引き寄せるカギとなります。

求人に応募が集まらない背景や、その改善に向けた採用戦略については「求人で人が集まらない理由と改善策!ターゲットに届く情報発信と採用戦略を解説」で詳しく解説しています。

効果的な求人手法の組み合わせ方

応募数を増やすためには、単一の求人方法に頼るのではなく、複数の手法をターゲットに合わせて組み合わせることが重要です。

それぞれの手法には得意な層や特徴があり、自社の採用目的や募集職種に応じて、適切に活用することで効果を最大化できます。

求人手法の選び方や、自社に合った組み合わせの見極め方については「人材募集を成功に導く方法と求人作成のコツ!ターゲットに合った手法選定が鍵」で詳しく解説しています。

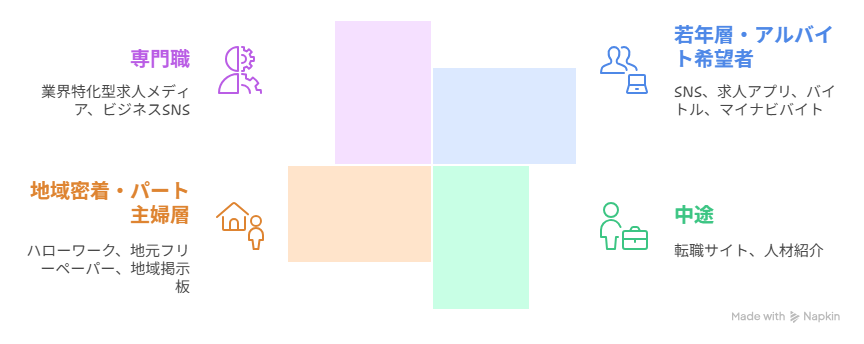

求職者の層別に考えるべきアプローチの違い

求人手法を選ぶ際は、まず「誰に向けて募集するのか」を明確にしましょう。

ターゲットによって、効果的なアプローチが異なります。

- 若年層・アルバイト希望者向け: SNS、求人アプリ、バイトルやマイナビバイトなど

- 中途・即戦力層向け: 転職サイト(リクナビNEXT、dodaなど)、人材紹介

- 地域密着・パート主婦層向け: ハローワーク、地元フリーペーパー、地域掲示板

- 専門職・スキル職: 業界特化型求人メディア、LinkedInなどのビジネスSNS

※特に建設業界など専門性が求められる分野における人材確保の方法については「建設業界の人材募集を成功に導く方法!スキル人材を確保する戦略と求人方法」で詳しく解説しています。

求人媒体(ハローワーク・求人広告・転職サイト)の使い分け方

それぞれの媒体にもメリットと限界があります。状況に応じた併用が理想です。

| 媒体 | 特徴 | 向いている募集 |

|---|---|---|

| ハローワーク | 無料。地元志向の求職者と接点が持てる | 地域採用、シニア層、事務・作業系 |

| 求人広告(紙・Web) | 露出が高い。即時性がある | アルバイト・短期採用 |

| 転職サイト | 幅広い層にリーチ。職種別掲載が可能 | 中途採用・スキル人材 |

どの手法も単体で完結させようとせず、自社のニーズに合わせて柔軟に組み合わせることが、安定的な応募獲得につながります。

応募数アップに直結する情報発信の工夫

求人の「見せ方」は、媒体の中だけにとどまりません。企業が日常的に発信している情報そのものが、採用活動の武器になる時代です。

特にSNSや自社サイトを活用した“魅せる工夫”ができている企業は、応募数だけでなく応募者の質も向上しやすい傾向にあります。

SNSの活用|日常を伝えて共感を集める方法

今や、求職者は企業のSNSもチェックするのが当たり前。特に若年層ほど、求人票よりもSNSの雰囲気で「自分に合いそうか」を判断しています。

- InstagramやXで、社内イベント・社員の声・働く様子を発信

- 「実際に働く人の空気感」を、言葉よりも写真・動画で伝える

- ストーリーズで求人情報や募集告知を行い、軽くタッチできる導線をつくる

自社求人サイトや採用ページで伝えるべきコンテンツとは

SNSから興味を持った求職者が次に訪れるのが、自社の採用ページや自社求人サイトの「採用情報」です。

ここに十分な情報がなければ、せっかくの興味も離脱に変わってしまいます。

掲載すべき代表的なコンテンツ

- 募集職種と仕事内容(図や写真付きが望ましい)

- 社員紹介・インタビュー記事

- 1日の業務の流れ、キャリアステップの例

- 働く環境(福利厚生・休暇制度・オフィスの写真など)

- 経営者・人事からのメッセージ

動画・インタビュー・職場紹介がもたらすリアルな魅力発信

静的なテキスト情報だけでなく、動画を使った動的コンテンツの活用も効果的です。

- オフィスツアーや現場の紹介動画

- 社員のインタビュー(5〜10分程度)

- 代表や先輩社員によるメッセージ動画

- 社内イベントの様子や仕事風景のショートクリップ

ユニークなアイデアで応募者の心を動かす方法

応募数を増やすには、求人媒体や情報の見せ方に加えて、「応募したくなる仕掛け」や「印象に残る取り組み」を取り入れることも有効です。

他社と似たような募集情報が並ぶ中で、少しの工夫が求職者の興味を引くきっかけとなり、応募率アップに直結します。

リファラル採用(社員紹介)の強化と仕組みづくり

リファラル採用とは、社員が知人や友人を紹介して採用につなげる仕組みのこと。

信頼性が高く、職場のリアルを知った上で応募するため、定着率も高い傾向にあります。

- 紹介した社員・紹介された人、双方にインセンティブを設ける

- 社内報やミーティングで制度を定期的に告知し、協力を促す

- 成功事例を共有し、「自分も紹介してみよう」と思える空気づくりを

オンライン会社説明会・ライブ配信を活用する

遠方の求職者や在職中の転職検討者にとって、オンラインで企業の雰囲気を知れる機会は大きな価値になります。

- ZoomやYouTubeを使った会社説明会の定期開催

- 社員との座談会や質問タイムを交えた双方向型イベント

- SNSライブ機能でカジュアルに現場の様子を紹介

“ミスマッチを防ぐ”応募前アプローチのアイデアとは

応募は来たものの「面接に来ない」「入社後すぐ辞めてしまう」──

そういったミスマッチを防ぐには、応募前に自社を深く知ってもらう接点を増やすことがカギです。

- 「1day職場体験」や「カジュアル面談」の導入

- LINEで気軽に質問・相談できる採用チャット窓口の設置

- 応募前に“相談だけOK”の導線を設けて不安を解消

応募数を集めた後にやるべきポイント

求人への応募が集まり始めても、それだけで採用が成功するわけではありません。応募から面接、そして入社に至るまでのプロセスを丁寧に設計・運用することが、採用の成果を大きく左右します。

面接率を下げないための応募対応の基本

どれだけ魅力的な求人情報を出しても、応募後の対応が遅かったり雑だったりすると、求職者の熱意は一気に冷めてしまいます。

- 応募から24時間以内の連絡を基本とする

- 電話・メール・SNSなど複数の手段で柔軟に連絡を取る

- 面接日程は候補を複数提示し、求職者の都合に合わせやすくする

伝えっぱなしにしない!選考中のフォローが与える印象

応募から内定までの間、連絡が空いてしまうと不安や不信感が生まれ、離脱につながります。こまめなフォローによって、企業への好印象をキープすることができます。

- 面接後には必ずお礼メールと結果連絡の目安日を伝える

- 選考中でも「選考は順調に進んでいます」といった中間フォローを行う

- 内定通知後も、入社前の不安や疑問をヒアリングする時間を設ける

応募数は「手法×表現×工夫」で変わる

求人活動で思うように応募数が集まらないとき、媒体選びや掲載場所だけでなく、伝え方そのものを見直すことが大切です。

求人手法の選定はもちろん、誰に・どんな表現で・どのような導線で届けるかが、応募数を大きく左右します。

- 複数の媒体をターゲットごとに使い分ける

- SNSや動画、自社求人サイト(採用ページ)で自社の魅力を“リアルに”伝える

- リファラルやオンライン説明会など、応募前の接点を工夫する

- 応募後のスピード感と丁寧なフォローを徹底する

求職者が企業を「選ぶ」時代だからこそ、単なる情報発信ではなく、心に届くアプローチが差を生みます。

求人の内容・手法・運用の3つを掛け合わせることで、応募数の安定化と採用の質の向上が見込めるはずです。