求人で人が集まらない理由と改善策!

求人を出しても応募が少ないその原因は「出し方」ではなく「伝え方」にあるかもしれません。

本記事では、求人広告の見直しやターゲット設計の改善をはじめ、求職者のニーズに沿った情報発信や企業の魅力の伝え方を整理し、採用活動の効率化と自社求人サイトの重要性まで、実践的な改善策を具体的に解説します。

人が集まらない企業に共通する求人の見落としについて

応募が集まらない企業には、共通する見落としが存在します。

特に中小企業や店舗では、求人を出していること自体に満足してしまい、届ける相手や内容の設計まで配慮が行き届いていないケースが多く見られます。

求人広告で見落とされがちなターゲット設定のズレ

求人が届かない原因の一つが、「誰に届けたいか」が明確になっていないことです。

募集職種や勤務地だけを記載していても、求職者が自分に向けられている求人だと感じなければ反応は薄くなります。

- 若手向けなのか、経験者向けなのかが曖昧

- 募集理由がなく、どんな期待をしているか伝わらない

- キャリアアップ志向か、安定重視かといった“価値観”の訴求が不十分

応募が来ないのは情報不足や不安要素の放置かもしれない

もう一つの落とし穴は、何も書いていないことが不安を生むという点です。

求職者は仕事内容だけでなく、職場環境や人間関係、働き方への不安を抱えながら求人を見ています。

- 福利厚生や勤務時間、給与の詳細が不明瞭

- 写真がなく、どんな人が働いているのか分からない

- 掲載内容が簡素で、使い回している印象を与えてしまう

求職者目線での情報設計に切り替える

求人情報の内容を見直す際に大切なのは、「企業が伝えたいこと」よりも「求職者が知りたいこと」に焦点を合わせることです。

求職者の視点に立ち、必要な情報が適切に伝わっているかを見直すことで、応募率は大きく改善する可能性があります。

条件や仕事内容が「伝わっていない」状態になっていないか

多くの企業で見られるのが、「記載しているつもりでも伝わっていない」状態です。

- 「未経験歓迎」と書きながら、仕事内容が専門的で難しそうに見える

- 給与の幅が広すぎて、結局いくらもらえるのか分からない

- 業務の一部しか書かれておらず、全体像が見えない

求職者が求めているのは“生活と将来のイメージ”

求職者は、企業に対して現実的な期待と不安の両方を抱えています。

だからこそ、抽象的な言葉よりも、具体的に「どんな人が、どんな働き方をしているのか」を見せることが重要です。

- 働く時間帯と1日の流れ

- どんな人がチームにいて、どんな関係性で働いているのか

- 入社後、半年・1年後にどのようなステップがあるのか

掲載内容を具体化するだけで応募数が変わる理由

情報はあるかないかだけでなく、どう書かれているかが重要です。

- 「頑張り次第で昇給あり」より、「入社半年で月3万円昇給した実例あり」

- 「働きやすい環境」より、「平均勤続年数4.2年/有休取得率80%」

採用活動の見直しで変わる届け方の効率

求人を出すだけでは人は集まらない時代。「どこに」「どうやって」情報を届けるかを設計し直すことが、採用活動全体の効率を左右します。

媒体の使い方や社内の運用フローを見直すことで、費用対効果も大きく改善される可能性があります。

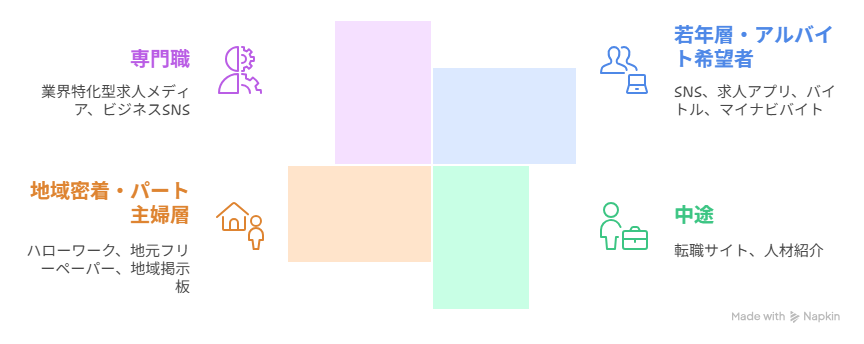

媒体の選び方を目的ごとに整理する

求人媒体にはそれぞれ得意なターゲット層と目的があります。

自社が求めている人材像に合わせて**「合うメディア」を選び直すことが成果への第一歩**です。

若年層・アルバイト採用

求人アプリ、SNS、Indeedなどの検索連動型

経験者・中途人材

転職サイト、業界専門サイト、人材紹介サービス

地元採用・パート層

ハローワーク、地域フリーペーパー、チラシ・掲示板

SNS・動画・社内発信の組み合わせでリーチを広げる

求人広告に加えて、自社からの直接的な発信(オウンドメディア戦略)も今や重要です。

- InstagramやXで社員の日常や社内イベントを発信

- TikTokやYouTubeで職場紹介や業務の裏側を動画で共有

- 社内ブログで社員インタビューや1日の流れを公開

採用フローと社内対応を効率化する仕組みづくり

応募者が増えても、対応が遅れたり、選考の進め方に一貫性がなければチャンスを逃してしまいます。

- 応募通知にすぐ対応できるツールや体制を整備

- 面接日程調整は複数の候補日を自動送信する仕組みを導入

- 社内で誰が対応するか、面接官の選定・トーンの統一も重要

業務フローを簡略化・標準化することで、採用担当者の負担を減らし、応募者に対する対応品質も高めることができます。

企業の魅力を伝えるには届け方の設計が必要

求人票にどれだけ魅力的な言葉を並べても、それが求職者に届いていなければ意味がありません。

本当に伝えたい価値は、“どの順番で・どのタイミングで・どの媒体で”届けるかによって大きく印象が変わるのです。

情報の質だけでなく、届ける構造設計も採用戦略の重要な要素といえます。

求職者の情報収集行動を前提にした“導線設計”が必要

現代の求職者は、1つの媒体だけで応募を決めるわけではありません。

多くの場合、複数のタッチポイントを経て、応募に至るまでに段階的に企業を理解しています。

伝える順番で、印象はまったく変わる

例えば、以下のような設計を意識するだけで、応募率は大きく変化します。

- 媒体ごとに「初見で伝えるべき情報」「興味を深める情報」「信頼を補強する情報」を使い分ける

- 求人サイトでは“概要+興味喚起”を中心に

- 採用ページでは“詳細と雰囲気”を掘り下げて紹介

- SNSでは“共感と親近感”を重視した発信

“見せ方”ではなく“伝わり方”を最適化する

求人で最も重要なのは「企業が言いたいこと」ではなく、求職者がどう受け取るかです。

そのためには、以下のような視点で届け方を再設計する必要があります。

- 求職者がアクセスしやすいメディアで情報を届ける

- 一つのページにすべてを詰め込むのではなく、「掘り下げる」設計にする

- スマホ表示やページスピード、読みやすさといったUXにも配慮する

魅力が“伝わらない構造”では、どれだけ内容が良くても反応されません。

だからこそ、企業の採用力は「届け方の設計」によって大きく変わるのです。

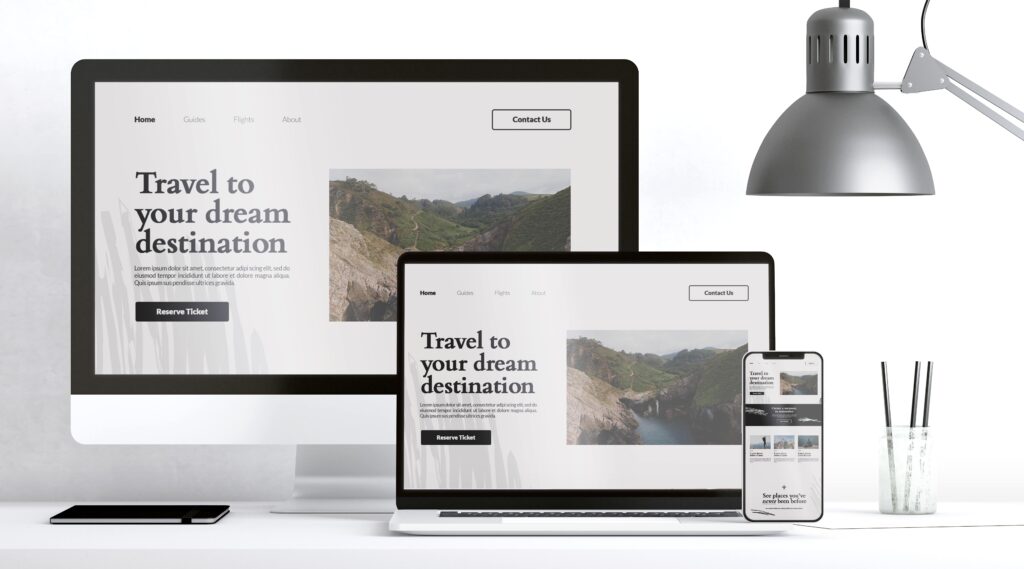

自社求人サイトの構築が採用戦略の中心になる理由

自社で採用専用のページやサイトを持っていない企業は、応募者との最も有効な接点を逃している可能性があります。

求人媒体だけに頼らず、自社から直接“魅力と信頼”を発信できる環境を持つことは、今後の採用活動において極めて重要な資産になります。

応募者は「企業の公式な顔」をチェックしている

求職者の多くは、求人媒体で企業を知った後、公式ホームページや採用ページを必ず確認しています。

そこで情報が不十分だったり、古かったりすれば、「本当に大丈夫な会社なのか?」という不安を抱かれてしまいます。

- ホームページに採用情報がない

- 採用ページが更新されておらず、信頼性が低く見える

- 募集職種の説明が薄く、具体的なイメージが持てない

こうした状態では、他社に比較された時点で候補から外れるリスクが非常に高くなります。

採用ページに盛り込むべき5つの要素

自社求人サイトを構築する際に意識すべきなのは、「応募者が安心し、興味を持ち、動ける情報」があるかどうかです。

- 仕事内容やキャリアステップの明示(1日の流れや業務内容)

- 社員紹介・インタビュー(どんな人が働いているのか)

- 職場環境の写真や動画(リアルな雰囲気を伝える)

- 募集要項と応募の流れ(不安なく行動できる導線)

- 経営者・人事のメッセージ(価値観や採用への想い)

自社求人サイトがあるだけで信頼度・応募意欲が変わる

自社の採用ページは、単なる情報提供の場ではなく、企業ブランディングそのものです。

整ったページがあるだけで、

- 応募者の信頼感が高まる

- 情報の一貫性が保たれる

- SNSや検索経由での自然流入が増える

- 採用媒体への依存度が減り、長期的なコスト削減にもつながる

求職者の行動に合わせた採用戦略を進めていく上で、自社求人サイトの整備は“採用の土台”として機能します。

人が来ない原因を“発信・設計・導線”の視点で再定義しよう

求人に応募が集まらないのは、単に「媒体の問題」や「人手不足のせい」ではなく、伝え方・見せ方・届け方の設計に原因があるケースがほとんどです。

- 誰に向けた求人なのかが曖昧

- 求職者が知りたい情報が不足している

- 媒体と内容の相性が合っていない

- 魅力が伝わる導線が設計されていない

こうした要因を一つずつ“求職者目線”で見直すことが、応募数の改善につながる第一歩になります。

採用後のミスマッチを防ぐための対策については「採用ミスマッチとは?企業が防ぐべき原因と人材活用の対策を徹底解説」で詳しく解説しています。

さらに、自社求人サイトの構築と情報発信の最適化によって、媒体に依存せず、継続的に応募を集められる採用体制を築くことも可能です。人が来ないという課題は、伝え方を変えるだけで結果が変わる領域です。今こそ、採用を再設計するタイミングかもしれません。