「求人を掲載したいけど、ハローワークってどうやって利用するの?」

「本当に無料で求人を出せるの?」

このように、ハローワークでの求人掲載を検討している企業様 は多いのではないでしょうか?

ハローワークの求人掲載は、費用がかからず手軽に始められる採用手段の一つ です。しかし、すべての求人に適しているわけではなく、向き・不向きがあります。

本記事では、ハローワークの求人掲載の流れやメリット・デメリットを徹底解説 するとともに、ハローワーク以外の採用戦略として「自社サイトでの求人掲載」や「WEB広告の活用」も紹介 します。

「自社に最適な採用手法を知りたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

ハローワークの求人掲載とは?基本情報と特徴

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する無料の職業紹介機関 です。企業は無料で求人を掲載できる ため、採用コストを抑えたい企業にとって有力な選択肢となります。

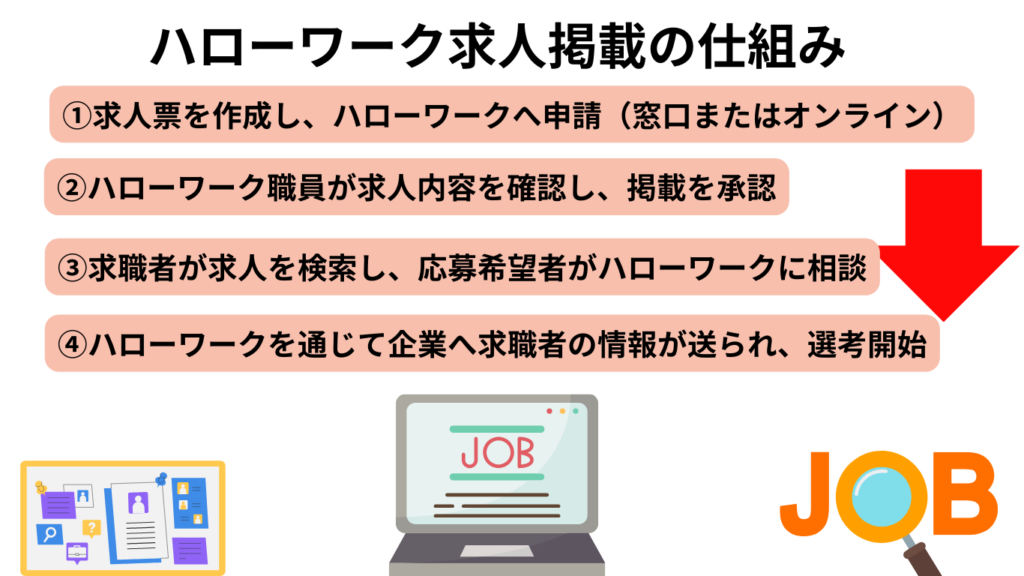

ハローワークの求人掲載の仕組み

ハローワークに求人を掲載すると、全国のハローワーク窓口や「ハローワークインターネットサービス」で求職者が求人を閲覧 できるようになります。

求人掲載の流れ

- 求人票を作成し、ハローワークへ申請(窓口またはオンライン)

- ハローワーク職員が求人内容を確認し、掲載を承認

- 求職者が求人を検索し、応募希望者がハローワークに相談

- ハローワークを通じて企業へ求職者の情報が送られ、選考開始

ハローワーク経由で応募した求職者とは、企業と直接連絡を取り合いながら採用選考を進める ことになります。

どんな企業が利用すべき?向いている業種・職種

ハローワークの求人掲載は、特に以下のような企業や業種に適しています。

- 採用コストを抑えたい企業(無料で掲載できるため、コストをかけずに採用活動が可能)

- 未経験者歓迎の職種(求職者の多くが未経験可の仕事を探しているため、マッチしやすい)

- 地域密着型の企業(地元での就職を希望する求職者が多く利用)

- 長期雇用を前提とした正社員採用(安定した仕事を求める求職者が多い)

一方で、ハローワークの求人が向かないケースもあります。

- 急募の求人(ハローワーク経由の応募は即決で決まりにくい)

- 専門職・ハイレベルなスキルを求める求人(ITエンジニアやクリエイティブ職などは応募が少ない)

- 若手採用を重視する企業(ハローワークの利用者層は30代~50代が多く、若手の応募は少なめ)

ハローワークの求人は、幅広い求職者にアプローチできる一方で、特定の人材をピンポイントで採用するには不向きなケースもある ため、採用戦略に合わせて利用するかどうかを決めるのが重要です。

ハローワークで求人掲載する方法と流れ

ハローワークに求人を掲載する方法は、窓口での申請 と オンライン申請 の2種類があります。どちらを選んでも無料で掲載可能 ですが、申請手続きにはいくつかのポイントがあるため、手順を確認しておきましょう。

求人掲載の手続きと必要書類

ハローワークに求人を掲載するためには、事業所の登録 と 求人票の作成 が必要です。

事業所登録(初めて利用する場合)

最寄りのハローワークで、事業所の基本情報を登録 します。

必要書類

-

- 会社の登記簿謄本または事業内容が分かる書類

- 代表者または担当者の本人確認書類(運転免許証など)

登録が完了すると、事業所番号が発行され、求人を掲載できるようになります。

求人票の作成と提出

求人票には、職種、仕事内容、勤務条件(給与・労働時間など) を記載します。

主な記載項目

- 事業所名、所在地、連絡先

- 職種、仕事内容

- 雇用形態(正社員・契約社員・パートなど)

- 給与、福利厚生、勤務時間

- 必要なスキルや資格(特になしでもOK)

提出方法

- 窓口申請:最寄りのハローワークで求人票を記入し、職員と相談しながら提出

- オンライン申請:ハローワークインターネットサービスを利用

オンラインでの求人掲載申請の手順

ハローワークインターネットサービスでは、オンラインで求人の申請・管理が可能 です。

手続きの流れ

- 「ハローワークインターネットサービス」にアクセス

- 事業所情報を登録(初回のみ)

- 求人票の情報を入力し、オンラインで申請

- ハローワーク職員が内容を審査し、承認後に求人が公開される

オンライン申請のメリット

- 窓口へ行かずに手続きが完了

- 掲載後の内容修正もオンラインで可能

- 24時間いつでも求人情報を更新できる

求人情報の公開と応募の流れ

- 求人情報がハローワークのシステムに掲載される(申請から1~3営業日程度)

- 求職者が求人を検索し、ハローワーク職員に相談

- ハローワークが企業に求職者情報を連絡

- 企業が書類選考や面接を実施し、採否を決定

ハローワークでは、企業が求職者と直接やり取りするのではなく、ハローワーク職員を通じて連絡を取る形が基本 となります。

ハローワーク求人のメリット・デメリット

ハローワークでの求人掲載は、無料で手軽に利用できる という大きな魅力があります。しかし、すべての企業や職種に適しているわけではなく、デメリットもある ため、特徴を理解した上で活用することが大切です。

ハローワークを利用するメリット

1. 求人掲載が完全無料

ハローワークでは、求人掲載や採用時の手数料が一切かからない ため、コストをかけずに採用活動を行うことができる。特に、採用予算が限られている中小企業にとっては、大きなメリットとなる。

2. 地域密着型の採用に強い

ハローワークは全国に拠点があり、地元で就職を希望する求職者が多く登録している。そのため、地域に根付いた企業の採用活動には適している。

3. 採用のサポートを受けられる

ハローワークでは、求人の書き方のアドバイスや、求職者とのマッチング支援を職員が行ってくれる。採用活動に不慣れな企業でも、安心して求人を掲載できる。

4. 雇用助成金の対象になる可能性がある

ハローワーク経由での採用を行うと、厚生労働省の雇用助成金制度を活用できる場合がある。例えば、高齢者や障害者の雇用促進に関する助成金など、条件を満たせば採用コストの削減につながる。

ハローワークの求人が向かないケース

1. 専門性の高い職種やIT・クリエイティブ職の採用には不向き

ハローワークには、一般事務・製造・販売・介護などの職種の求人は多いが、ITエンジニアやクリエイティブ職の求職者は少ない。専門職の採用には、求人サイトや人材紹介サービスを併用するのが効果的。

2. 若年層の採用には不向き

ハローワークの求職者は、30代~50代の転職希望者が多く、20代の若手人材の登録が少ない。新卒や20代の採用を重視する場合は、SNSや求人サイトを活用するほうが効率的。

3. 急募の求人には向かない

ハローワーク経由の応募は、求職者が職員と相談しながら進めるため、即時採用が難しい。すぐに人材を確保したい場合は、求人広告や転職サイトを併用する方が良い。

4. 応募者の質にばらつきがある

ハローワークには、幅広い求職者が登録しているため、希望するスキルや経験を持った応募者が集まりにくいことがある。面接に進んでも、ミスマッチが発生しやすい点には注意が必要。

ハローワーク以外の採用戦略!自社サイトの活用法しよう

ハローワークの求人掲載は無料で活用できる便利な採用手段ですが、すべての企業や職種に適しているわけではありません。特に、若手採用や専門職の募集、急募求人 では、他の採用手法を併用することで、より効果的な採用活動が可能になります。

ハローワークの求人だけで十分?採用チャネルの選び方

採用活動を成功させるためには、求人のターゲットに合わせた採用チャネルを選ぶことが重要です。

| 採用方法 | 費用 | 特徴 | 向いているケース |

| ハローワーク | 無料 | 地域密着型、求職者層が幅広い | 中小企業、未経験者歓迎、コストを抑えたい場合 |

| 求人サイト(Indeed, リクナビNEXT など) | 有料(無料掲載もあり) | 幅広い職種に対応、応募が集まりやすい | 若手採用、IT・専門職、スピード採用 |

| 転職エージェント(人材紹介) | 高額(成功報酬型) | 厳選した候補者を紹介、即戦力採用に強い | 専門職、マネージャー採用、高スキル人材 |

| 自社サイトの採用ページ | 低コスト(制作費のみ) | 企業の魅力をしっかり伝えられる、応募のハードルが低い | 長期的な採用ブランディング、企業イメージ向上 |

ハローワークのみの求人掲載では、応募者の層が限られてしまう ため、自社サイトや求人サイトを活用し、複数のチャネルから応募を集めるのが理想的です。

自社サイトでの求人掲載とWEB広告の活用

近年、多くの企業が自社採用サイトを活用し、ダイレクトに求職者とつながる採用手法 を取り入れています。

自社サイトで求人ページを作成するメリット

- 企業の魅力をしっかり伝えられる

- 会社のビジョンや文化、職場の雰囲気を自由に発信できる

- ハローワークや求人サイトでは伝えきれない細かい情報を掲載可能

- コストを抑えながら長期的に運用できる

- 求人広告のように毎回掲載費がかからない

- 一度作成すれば、継続的に応募を集められる

- SEO対策を活用し、求職者の検索に対応できる

- 「〇〇(職種名) 求人」などの検索結果に表示されやすくなる

- IndeedやGoogleしごと検索(Google for Jobs)にも対応可能

WEB広告を活用して効果的に集客

自社の採用ページを作成した後は、SNS広告や検索エンジン広告(Google広告、Facebook広告)を活用することで、ターゲットにピンポイントでアプローチ できます。

- IndeedやGoogleしごと検索と連携 して、検索経由で応募を増やす

- InstagramやFacebookの広告 を活用し、若手求職者にアプローチ

- リスティング広告(Google広告) で、「〇〇(職種名) 求人」の検索結果に表示

採用成功のためには組み合わせが重要

ハローワークだけでなく、自社採用サイトや求人広告を組み合わせることで、より多くの求職者にアプローチ できます。特に、若手人材や専門職の採用を目指す場合は、WEB広告の活用が効果的 です。

ハローワーク求人掲載でよくある質問

ハローワークの求人掲載は本当に無料ですか?

はい、ハローワークの求人掲載は完全無料 です。掲載料だけでなく、採用が決まった際の成功報酬も一切発生しません。ただし、求人票の作成や応募者対応の手間は発生する ため、効率的に運用する工夫が必要です。

ハローワークの求人票はどのくらいの期間掲載できますか?

基本的に最長3か月間 です。掲載期間が終了する前に、ハローワークに更新申請をすれば継続掲載が可能 です。

ハローワークの求人はオンラインで申し込みできますか?

はい、ハローワークインターネットサービスを利用すれば、オンラインで求人を掲載できます。ただし、初回の事業所登録は窓口での手続きが必要 です。登録完了後は、オンラインで求人の更新や修正も可能です。

ハローワークでの求人掲載は若手採用に向いていますか?

ハローワークの求職者層は30代~50代が中心 で、若手の応募は少ない傾向にあります。20代・新卒をターゲットにする場合は、求人サイトやSNS広告を併用するのがおすすめ です。

自社サイトで求人ページを作るメリットは?

自社サイトに求人ページを設けることで、企業の魅力や採用メッセージを直接伝えられる というメリットがあります。さらに、IndeedやGoogleしごと検索と連携することで、求職者の目に留まりやすくなる ため、ハローワークと組み合わせて活用すると効果的です。

まとめ

ハローワークの求人掲載は、無料で利用できる手軽な採用手法 ですが、すべての企業や職種に適しているわけではありません。

ハローワーク求人が向いているケース

- コストをかけずに採用活動をしたい

- 地域密着型の採用を行いたい

- 未経験者歓迎の職種で幅広い求職者を募集したい

ハローワーク以外の採用手法が向いているケース

- 急募の求人で、すぐに人材を確保したい

- 専門職やIT・クリエイティブ職など、スキルを求める採用を行いたい

- 若手や新卒の採用を強化したい

企業の採用戦略として、ハローワークの求人だけでなく、自社採用ページや求人広告を併用することで、より効果的な採用活動が可能になります。

特に、自社採用サイトを活用すれば、企業の魅力をしっかり伝えながら、長期的な人材確保が可能 になります。

採用の成功には、自社の求める人材に合わせた適切な採用手法を選ぶことが重要です。 ハローワークを活用しながら、自社サイトやWEB広告を組み合わせ、より効果的な採用活動を進めていきましょう。