建設業界では、人材不足や若手離れが進み、専門スキルを持つ人材の確保が大きな課題となっています。

採用を成功させるには、ターゲット層に合った求人媒体の選定と、仕事内容・待遇を的確に伝える情報設計が不可欠です。

本記事では、建設業に特化した求人戦略と、応募につなげる具体的な手法を解説します。

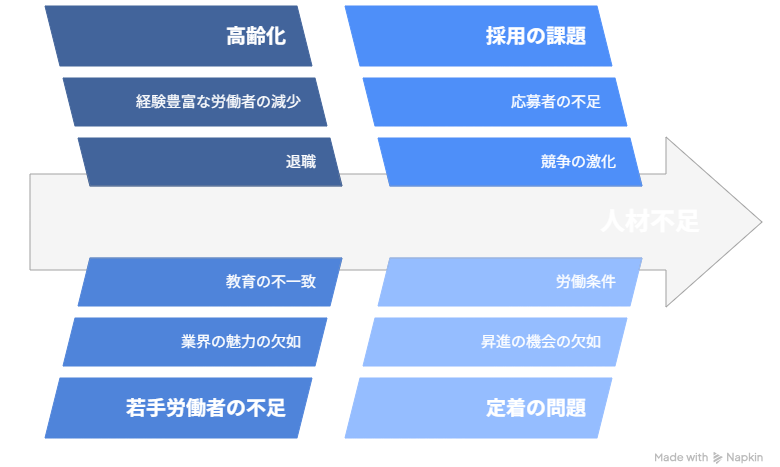

建設業界が抱える採用の現状と課題

建設業界では、人材不足が慢性化し、特に若手の確保と経験者の採用に苦戦している企業が多いのが現状です。高齢化が進む一方で、新たな担い手の獲得が進まず、求人を出しても応募が集まらない、定着しないといった声が多く聞かれます。

なぜ人材が集まりにくいのか業界特有の背景

建設業界が他業種と比べて人材採用に苦労する理由は、いくつかの要因が複合しています。

- 労働環境のイメージが厳しい(肉体労働・屋外作業・長時間勤務など)

- 若年層にとって職場イメージが湧きにくく、敬遠されがち

- 専門スキルや資格が求められるため、間口が狭くなりやすい

- 待遇や制度に関する情報が求人票で十分に伝えられていない

人材確保の成功に必要な視点とは

採用を成功させるには、「どこで人材を探すか」と同時に、「誰に・何を・どう伝えるか」という視点が欠かせません。

特に建設業界では、経験者・即戦力と、未経験から育てたい若手でアプローチを分ける戦略が効果的です。

- 媒体選びは、ターゲット層ごとに特化型と総合型を使い分けることが重要

- 求人票には、業務内容や待遇だけでなく、現場の雰囲気や働くやりがいも記載

- 応募後のスムーズな連絡と、面接までの印象づけが離脱防止につながる

専門人材を確保するための戦略的な考え方

建設業界では、即戦力となる経験者や有資格者の確保が急務です。しかし一方で、未経験者を育成して戦力化する視点も欠かせません。

ここでは、それぞれのターゲットに応じた採用戦略の考え方を解説します。

経験者・有資格者を採用するには何が重要か

経験者や専門資格を持つ人材は、他社からも常に求められている希少な層です。採用競争に勝つには、信頼性のある求人情報と、働く価値を明確に伝えることが重要です。

- 給与・手当・賞与の具体的な金額や支給条件を明示

- 工事実績や使用する技術・機材など、現場のレベル感を伝える

- 資格手当・資格取得支援制度・キャリアパスの有無を記載

- 現場の雰囲気、働くチームの紹介を写真や文面で補足

若手・未経験者を育成前提で採用する場合の工夫

未経験者を採用し、育成を前提とした人材確保を行うには、「安心して働ける環境がある」ことを丁寧に伝える姿勢が大切です。

- 研修制度・OJTの流れやフォロー体制を具体的に記載

- 若手社員のインタビューや1日の仕事の流れを掲載し、働くイメージを持たせる

- 「未経験者歓迎」「異業種からの転職も活躍中」など、入口の広さを示すキーワードを活用

- 福利厚生や休日制度、住宅手当などのライフスタイルへの配慮もアピールポイントに

建設業界に向いている求人媒体の特徴と選び方

建設業の採用成功には、ターゲット層に応じた求人媒体の選定が極めて重要です。媒体ごとの特徴を理解し、募集する人材に合わせた使い分けをすることで、応募の質と量を向上させることができます。

建設業特化型の求人サイトのメリットと使い方

建設業界に特化した求人サイトは、職種ごとの検索性や専門性の高い訴求ができる点で優位性があります。

- 「施工管理」「現場監督」「土木作業員」など、職種に特化した掲載が可能

- スキル・資格・経験年数などで絞り込み検索されやすい

- 業界理解のある編集部による求人票サポートがある場合も

ハローワーク・人材紹介サービスの活用法

- 無料で求人を掲載できる点が魅力

- 地元求職者にリーチでき、地域密着型の採用に向いている

- 公共サービスゆえ、応募者層は幅広く、未経験者からの応募も多い傾向

- 登録者のスキル・職歴を事前に把握できる

- 書類選考・面談設定などの手間を軽減可能

- 成果報酬型が主流で、採用が決定するまでコストは発生しないことが多い

SNS・自社求人サイト・採用ページを使った独自アプローチ

SNS・自社求人サイト・採用ページを活用することで、媒体に頼らない自社主導の採用活動が可能になります。

- SNS(Instagram、Xなど): 現場の雰囲気や日常を可視化し、若年層に親近感を持ってもらえる

- 自社求人サイト・採用ページ: 事業内容・社員紹介・キャリアパス・写真や動画などを自由に掲載できる

- SEOやSNS連携を活かせば、求人広告なしでも応募導線を作れる

求人方法は情報の書き方で差が出る!伝わる内容設計のポイント

建設業の求人では、仕事内容や待遇が正確に伝わらなければ、応募にはつながりません。

「とりあえず掲載している」状態では、他社と差別化できず埋もれてしまう可能性があります。ここでは、求職者の関心に沿った具体的な情報設計のポイントを解説します。

職場環境・仕事内容を“現場目線”で伝える工夫

建設業界での働き方は職場によって大きく異なります。だからこそ、実際の仕事の流れや職場の雰囲気をできる限りリアルに伝えることが大切です。

- 1日の業務スケジュールを紹介(朝礼→作業→休憩→帰社など)

- 使用する機械・技術・現場の種類を明記(新築戸建て、公共インフラ、内装リフォームなど)

- チームの年齢層や、コミュニケーションの雰囲気なども補足すると効果的

- 作業中・休憩中の写真や、社員インタビューの掲載で臨場感を演出

待遇・福利厚生の魅力を具体的に表現する方法

待遇面の情報は、応募の意思決定に大きな影響を与えるため、曖昧さを避けて明確かつ具体的に記載することが大切です。

- 給与例(月給◯万円〜/年収モデルなど)

- 手当(資格手当、皆勤手当、現場手当、通勤手当など)の詳細

- 社会保険、退職金制度、独自の福利厚生(社宅、まかない、作業服支給 など)

- 年間休日数、有給取得率、休憩の取り方、残業時間の目安などの勤務環境

特に建設業では、「しっかり休める」「安定して稼げる」といった安心感が応募者の背中を押します。

応募から面接・定着へつなげる運用のコツ

建設業界の採用では、「応募が来ても面接に至らない」「採用してもすぐ辞めてしまう」といった課題も少なくありません。

これを防ぐためには、応募から面接、さらには入社後のフォローまで、一貫した運用と対応の工夫が求められます。

応募対応のスピードとタイミングの重要性

応募者は複数の企業に並行して応募していることが多いため、連絡が早い企業ほど印象が良く、選ばれやすい傾向にあります。

- 応募が入ったら、24時間以内に連絡を取るのが理想

- 電話だけでなく、SMSやメールなど複数の連絡手段を併用

- 返信がない場合も、数日おいて再アプローチを行うなど粘り強く対応

「現場が忙しくて後回しになった」では、せっかくの応募者を逃す可能性が高くなります。

入社後のフォロー体制まで一貫した発信を

応募・面接段階では見えにくい「働いた後のリアル」をしっかり伝えることで、定着率の向上と入社後のミスマッチ防止につながります。

- 入社前に「仕事内容の詳細」や「1日の流れ」をメールや資料で共有

- 初出勤日や配属先に関する情報を事前に伝えることで、不安を軽減

- 研修やOJTの流れ、サポート体制を丁寧に説明し、「ひとりにさせない安心感」を強調

さらに、入社後には「定期的な声かけ」や「面談機会」を設けることで、定着支援にもつながります。

戦略と表現の工夫が、建設業界の採用を変える

建設業界における人材募集の成功には、戦略的な媒体選定と、応募者の心に届く情報設計が欠かせません。

単に求人を出すだけでは人は集まりません。誰に届けるかを明確にし、その層に響く内容・表現を工夫することが、応募数・質の向上につながります。

- 経験者には待遇・技術レベル・成長環境を、

- 未経験者には安心感・サポート体制・働きやすさを明確に伝える

- 使用する媒体もターゲットや目的に応じて最適化することが重要

さらに、応募対応や入社後のフォローを丁寧に行うことで、定着率の向上や職場の信頼感を築くことが可能です。

人が集まりにくいと言われる業界だからこそ、伝え方の工夫と戦略性が、他社との差を生みます。「良い人材が集まらない」と感じたときは、媒体・内容・運用すべての見直しが成功の第一歩となるでしょう。